超级链接

@首码下载

六和:和谐共生的智慧

在中国古代哲学中,“六和”是一个重要的概念,它源自于佛教,但在中国传统文化中也有所体现。六和,即六种和谐,指的是身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均。这六种和谐不仅是佛教徒修行的准则,也是人们在社会生活中追求和谐共处的智慧。

身和同住,意味着在共同的生活中,人们应该相互尊重,保持身体的和谐。这不仅仅是指物理上的和谐,更是指在行为举止上要考虑到他人的感受,避免造成不必要的冲突和伤害。

口和无诤,强调的是言语上的和谐。在交流中,我们应该避免争吵和冲突,用平和的语气和态度去沟通。这样不仅能够减少误解,还能够增进相互之间的理解和信任。

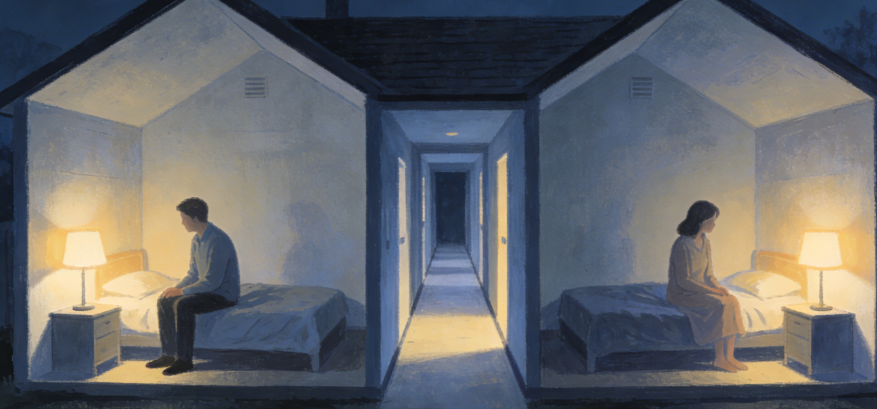

意和同悦,是指在思想和情感上的和谐。人们应该学会换位思考,体谅他人的感受,共同创造一个愉快的氛围。这种内在的和谐能够促进外在的和谐,使人们在相处中更加融洽。

戒和同修,涉及到道德和纪律上的和谐。人们应该共同遵守一定的规则和戒律,这不仅有助于维护社会秩序,也是个人修养的重要体现。

见和同解,是指在观点和见解上的和谐。在多元化的社会中,不同的人有不同的观点,通过开放的讨论和交流,我们可以找到共同点,达成共识,从而促进社会的和谐发展。

利和同均,强调的是利益分配上的和谐。在一个团体或社会中,公平合理的利益分配是维持和谐的重要因素。只有当每个人都能得到应有的利益,社会才能保持稳定和和谐。

六和的智慧不仅仅适用于个人修行,它也是构建和谐社会的基石。在现代社会,随着全球化的深入发展,不同文化、不同信仰的人们越来越多地需要相互理解和合作。六和的理念提醒我们,无论在家庭、工作还是国际关系中,和谐共处都是实现长久和平与发展的关键。

通过实践六和,我们可以培养出更加包容和理解的心态,这不仅能够促进个人的成长,也能够为社会的和谐与进步做出贡献。在这个多元化和快速变化的世界里,六和的智慧如同一盏明灯,指引我们走向更加美好的未来。

超级链接

@首码下载